摘要:近年来,有关美术作品“抄袭”事件频频出现,相关抄袭与复制、临摹、借用的关系与认定标准等法律探析也逐渐成为当下热点舆论。事实上,一件美术作品如何断定“原创性”,是否构成“抄袭”,是否具有“实质性相似”,是否构成《著作权法》意义上的侵权,这对艺术家的作品、社会声誉和作者权益的保护都至关重要。这些问题需要在相应的艺术法律法规内客观分析。

关键词:美术作品 抄袭 原创性 著作权

据大英百科全书记载,“plagiarism(抄袭)一词是由公元一世纪左右的罗马著名诗人马歇尔创制的。古罗马的作者们意识到,某一作品的发表和使用牵涉到精神和道德利益。作者有权决定是否披露自己的作品,剽窃者应由舆论来监督。”[ 参见 吕睿《艺术法体系构建研究》,《山东艺术学院学报》,2014年第5期,总第140期。] 我国《现代汉语词典》第六版解释为“把别人的作品或语句抄来当作自己的”。我国《著作权法》第四十七条第五款规定“剽窃他人作品”的行为构成侵权,根据《国家版权局版权管理司关于如何认定抄袭行为给青岛市版权局的答复》,在著作权法的维度上,抄袭和剽窃是等同使用的概念。[参见《如何判断著作权纠纷中的“实质性相似”?》国家版权局,网址来源: http://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/555/346124.html。 ]

张晓刚《全家福》2002-2005年布面油画 280cmx450cm

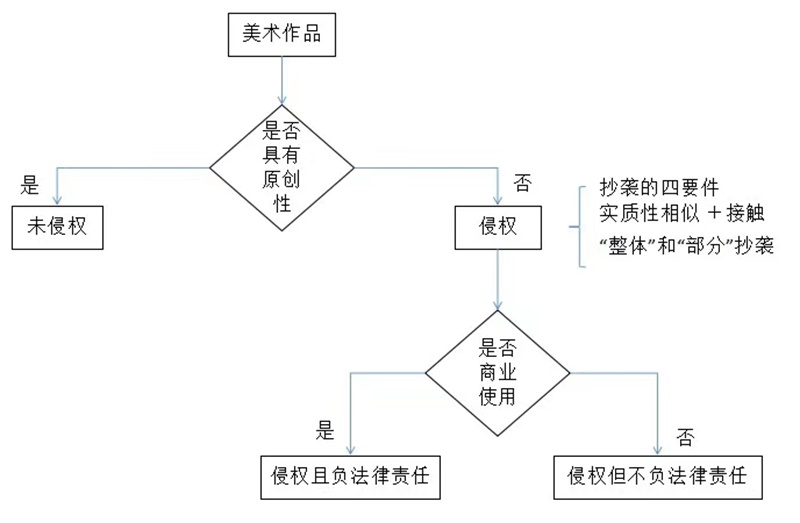

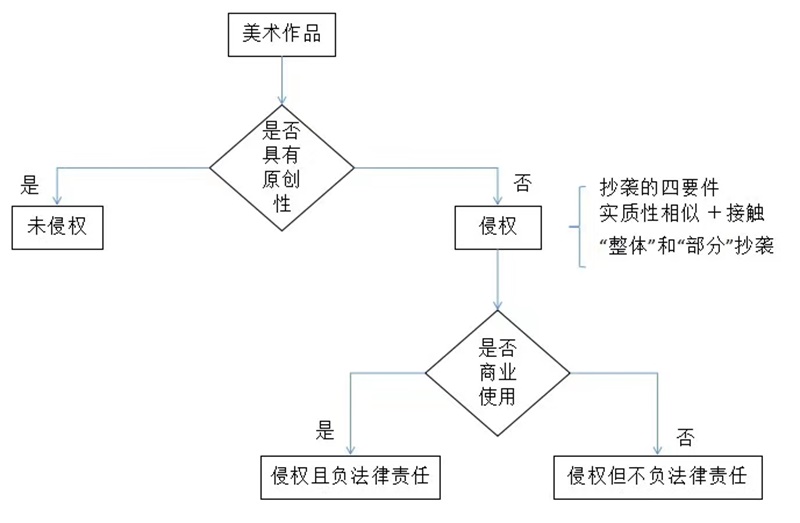

现代抽象表现主义艺术家康定斯基对“模仿”的定义为“缺乏天赋的艺术家——也就是说缺乏对艺术的内在追求的艺术家——将别人所创造的形式挪为己用,迷惑大众。”中国自古以来,就有这临摹学习的传统,清代的《三希堂画谱》、《芥子园画谱》等就是专供学习者抄袭临摹用的,而且学习书法,我们也是临帖、临碑文。并且在书画作品上题跋的时候就直接写临摹谁谁的艺术作品。美术作品“抄袭”的境界一般分为四等,一等抄灵魂,同师造化、师心,比如张大千对石涛、徐渭的作品临摹;二等抄意蕴,同借鉴、借用,比如黄永玉对亨利•豪里达的《但丁与贝特丽丝邂逅》、张晓刚对里希特《Schmidt一家》的借鉴;三等抄元素,同传承,从学习的角度来看,就是艺术传承;四等照搬,直接完全复制原作品。如何认定美术作品的“抄袭”,一般司法鉴定途径是对美术作品进行原创性鉴定,看作品是否侵权,在侵权的情况下再看作品是否是著作权法的合理使用范围,是否进行商业使用,否则侵权且需要负法律责任。(如图1)

图1:抄袭认定过程图

原创性,又叫独创性,即智力劳动成果是由劳动者独立完成的,而非抄袭自他人,且该劳动成果具有一定程度的智力创造性,体现出作者独特的智力判断与选择,在一定程度上带有作者的个性。就美术作品而言,其著作权保护的是以线条、色彩等体现的表达方式,特别是当代艺术作品,我们得从三个方面来看:一是我们得了解当代艺术的特殊性,当代艺术作品的形式本身在不断延伸,艺术的观念化、图像的拼贴复制等现挪用艺术手法的介入,在不同的环境、不同的语境中,同一件作品、同一个样式、不同材质、相同的创意被不同的艺术家使用,表达的艺术思想和观念、承担的文化角色和功能都是不一样的。这和我国《著作权法》中保护的是作品的表达方式而非艺术家的创意或者思想本身,那么相同的创意和思想往往可以有不同的表达方式,呈现出不同的美术作品,比如蔡国强焰火《大脚印》、《撞墙》。二是著作权法体系是建立在文字作品,法院认定作品复制的内涵实质性相似、合理性适用等基本要素方面,对于图像性表达的美术作品,往往容易产生冲突。“抄袭”在文字描述和图像呈现有很大的区别和不同,两者之间的融合存在很大的难度。三是我国的立法或司法解释中都没有对原创性进行说明,司法实践中对原创性的认定标准也尺度不一。如何判定美术作品具有“原创性”而不侵权,在司法判定的时候往往会出现困境。这主要在于在司法实践中,原创性理论包含独立性和创造性两大基本要素,前者是作者独立创作作品,而非抄袭或复制的;后者是对人类文明的推动和进步,是对作者智力创造活动的保护。

目前,业界对于美术作品“抄袭”的认定方法,首先得考虑四点:(1)创作时间的先后;(2)是否是演绎作品;(3)是否纯属巧合;(4)是否只是临摹学习。这四点还涉及到一个“接触”的问题,是接触性临摹,还是非接触性临摹。如果是非接触性临摹,作者在临摹创作过程中加入自己的思考和表现手法,往往作品与原作有一定的区别,这一般归类为演绎作品而不是“抄袭”。需要注意的是,现在微信、微博等互联网途径的传播,很容易为作品的侵权搭便车。从判定标准来看,主要是从原创性、实质性相似、接触三点来比对。其中“实质性相似”的判断方法主要有三种:(1)普通观众测试法,又叫整体观感法,是从大众的角度理性看待一件美术作品是否构成“实质性相似”,强调的是大众对该作品的艺术感受和精神体验,不对思想和表达做技术上的区分。(2)抽象测试法,又称三步法标准,分为抽象、过滤和比较3个步骤。首先根据相关艺术专家、律师等对作品中思想、表达进行剥离,将作品中不属于著作权法保护的部分诸如思想、公知领域等滤掉,最后将剩余的作品表达部分进行比对,判定是否具有艺术家个人独创性的,最终确定是否构成“实质性相似”。(3)内外部测试法就是抽象测试法与整体观感法的结合,两种方法相互协助佐证。

陈可之公司第二轮投标画稿《重庆大轰炸》

以高小华、雷著华的油画《重庆大轰炸》与陈可之纠纷案为例,两幅作品均画了渝中半岛两江环抱、大江东去、金字塔型的自然地理地貌,这部分属于自然界客观存在的地理表象,作品共同体现的这部分属于公有领域。在判定陈可之公司是否侵权时,重庆市的自然地理地貌不属于著作权人的专有领域,当然也需要审查的是后者是否复制前者而不加入自己的任何个人创造,这就需要判定是否是全部“抄袭”还是部分“抄袭”。如果在对前者作品中的地理地貌基础上在进行个人构思再创作,那么这只算作作品的改编。法院在对两幅作品比对后发现,两者只是在相似的角度取景,而作品中房屋结构、朝天门朝向、浓烟走向(风向)、画面色彩、逃难人群等两幅作品的局部造型不同,作品之间的整体视觉效果差异也较为明显。因此,陈可之作品有自身的原创性,不构成对高小华等人的作品剽窃侵权。[ 重庆高院发布十大知识产权典型案件,重庆法院网,网址来源: http://cqfy.chinacourt.org/article/detail/2008/11/id/630106.shtml。]

在美术作品“抄袭”认定过程中,不能像《专利法》的“整体比对”原则那样,要求被诉侵权产品比对的全部必要技术特征,才能判定其是否落入专利权的保护范围。《著作权法》和《商标法》一样,侵权比对不能只限于“整体比对”,具有原创性的部分作品相似同样可能构成“抄袭”侵权。以美国艺术家杰夫﹒昆斯《尼亚加拉》为例,其复制了让·弗朗索瓦·鲍雷的摄影作品《古琦的丝绸凉鞋》的一双脚的部分,但一双脚很难体现摄影师对摄影作品的摩登与时尚表达,而且杰夫·昆斯对其作品中又增加了一些新的元素,且以尼亚加拉瀑布为背景创作(Niagara),表现出一种轻松诙谐的意境和香艳甜俗的超现实主义意味,延续了杰夫·昆斯一贯的艳俗风格,调侃了商业艺术对人们的影响,表达了一种新的美学观和方法,是对原有图像的意义进行转换,属于艺术上的“挪用”,及法律上的演绎作品,属于合理使用的范围,所以杰夫·昆斯并没有构成“抄袭”。

这里的演绎权就是法律上的翻译和改编作品的权利,美术作品不具有翻译权。对于改编权的认定是否侵权,主要在于三点:一是改编后的作品是否具有独创性,二是改编作品的利用原作品的表达,还是只是利用了原作品的思想,如果只是思想,不算侵权。三是如果利用了其作品的表达,那么就算侵权。如果在原作品的基础上加入了源自于艺术家的创造性劳动,与原作品在视觉上差异明显,且该差异部分也能够体现其的性、判断或选择,那么该作品即属于在原作品基础上创作的演绎作品,该临摹行为即属于演绎创作行为。

而在曾梵志的《豹》与美国摄影家温特《风雪之豹》是否抄袭案中,因为曾梵志作为一个传统的油画艺术家,而且从作品表达的意思上看,他需要用自己的艺术感觉结合古典油画技术对形象进行描摹再现。尽管现代的很多画家都喜欢利用照片来进行绘画创作,但是照片的合法来源性就至关重要。如果这个照片是曾梵志自己拍照的,那么类似于写生,作为艺术创作的一个步骤而不涉及著作权侵权。但是他这次用的美国著名摄影师斯蒂夫·温特的作品《风雪之豹》,摄影师在山岗蹲守拍照这个场景,花费了巨大的劳动才完成的。从作品中可以看出,曾梵志的油画作品《豹》和照片中的豹子一模一样,除了眼神光调动了一下,星空夜景也几乎一样,唯独是前面加画了几个树枝。在艺术创作上,如果只是改变一下眼球的眼神方向,对于艺术家来说并不是一件困难的事情,这不像当代艺术作品那样通过表达思想观念作为作品的艺术特色而产生新的语境意义。因此其作品不构成"挪用"的观念性,所以涉及“抄袭”侵权,而不是演绎作品。

除此之外,美术作品的“抄袭”认定,还得根据美术作品的使用年限,是否已艺术家死后50年的历史作品,比如艺术家庞茂琨对一些古典油画的改编,一样具有自己的原创性,不涉及侵权。或者我们对一些宋元明清绘画的临摹学习,即使你对作品临摹得一模一样,也不算侵权。当然,美术作品的侵权,总体而言,主要在于认定人员的学术水平、认定的条件和方法、原创性的界定标准、侵权的例外原则(著作权的合理使用)等有关系。从著作权立法思想来看,是为了促进社会主义文化事业的发展与繁荣,那么在界定抄袭的时候是否会思考“人文关怀”和利益平衡原则,毕竟著作权保护不仅仅是一个法律问题,这是权利人利益的保护,还涉及到文化事业繁荣发展等公共利益的实现。

【作者简介】柏洪,四川美术学院艺术学理论2015级研究生;2017年重庆市研究生科研创新项目,课题编号:CYS17275。

参考文献:

[1]赵书波:《美术作品作者财产权益保护研究》[M],北京:文化艺术出版社,2013年10月第1版。

[2]巢玉龙:《纯艺术品侵犯改编权认定之困境及其突破》[J].《科技与法律》2016年03期,第534页-585页.

下一篇:《雕塑<收租院>的著作权四争》